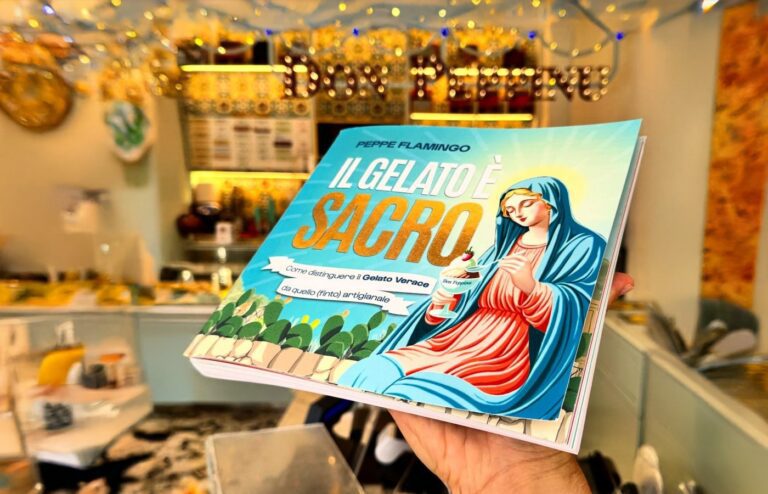

«Il gelato è sacro», lo ripete Peppe Flamingo, siciliano, classe 1983, fondatore del marchio Don Peppinu e voce sempre più influente nel panorama dell’artigianalità alimentare italiana.

Oggi, quella frase diventa il titolo del suo primo libro, dove racconta la sua storia e quella di un’idea imprenditoriale che ha saputo dare nuova forma (e sostanza) al concetto stesso di gelato. Una visione che affonda le radici nel rispetto per gli ingredienti, nella ricerca maniacale della qualità e nel desiderio di riscatto di un’intera generazione di professionisti.

Perché per Peppe Flamingo il gelato non è solo un prodotto: è cultura, è politica, è rivoluzione. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come è nato questo libro, ma soprattutto cosa significhi davvero, per lui, dire che “il gelato è sacro”.

A distanza di due anni, ci ritroviamo per una nuova intervista. Hai recentemente pubblicato “Il Gelato è sacro”, un titolo forte, evocativo. In che senso consideri il gelato un prodotto “sacro”?

Il titolo è volutamente provocatorio. Negli ultimi 15-20 anni abbiamo assistito a una rivalutazione profonda dell’arte culinaria. Chef e pizzaioli sono diventati protagonisti, figure quasi mitiche. Al contrario, il mondo del gelato è rimasto in un limbo, percepito spesso come “di serie B”, giusto un prodotto da passeggio.

Ho scritto questo libro con l’intento di raccontare in modo chiaro cosa c’è dietro il nostro lavoro. Oggi si dà per scontato che il gelato artigianale sia buono solo perché è fatto da piccoli produttori. Ma non è così, spesso manca consapevolezza su cosa significa davvero “artigianale”. Con questo libro voglio condividere un punto di vista maturato sul campo, con onestà, partendo da quello che ho imparato nel tempo, anche sbagliando.

Quindi “Il gelato è sacro” è anche una presa di posizione?

Sì, è una dichiarazione di intenti. Credo che il gelato meriti rispetto. Per le materie prime che utilizziamo, per il lavoro che c’è dietro, per le persone che lo scelgono. Dire che è sacro significa anche rivendicare il valore culturale e sociale di questo mestiere, che in Italia, spesso viene ridotto a un prodotto da consumo veloce, stagionale, quasi banale.

Questa percezione, secondo me, deriva da due cause principali. La prima è legata ai gelatieri stessi. Negli anni, molti di loro, si sono limitati a usare miscele industriali prebilanciate, pronte all’uso. Basta aggiungere acqua e latte e il gioco è fatto. Il risultato? Un gelato che ha sempre lo stesso sapore, da Nord a Sud, perdendo qualsiasi legame con il territorio. È un paradosso: celebriamo la biodiversità nei formaggi, nei vini, nei piatti tipici regionali, ma il gelato, invece, è stato spogliato della sua identità.

E la seconda causa?

La seconda responsabilità è della critica. Quando ho iniziato a scrivere il libro, nel 2018, mi sono accorto che molte guide del settore inserivano gelaterie ormai chiuse, oppure attività con poca credibilità tra i clienti. Alcuni criteri di selezione erano basati su “consigli locali” o su visite di persone senza alcuna competenza tecnica. In mancanza di strumenti oggettivi, ci si lasciava affascinare da narrazioni costruite, da chi magari raccontava storie meravigliose su latte di alpeggio o ingredienti esotici, e poi serviva un prodotto sbilanciato, tecnicamente mal realizzato.

In un mondo così omologato, qual è allora il valore del gelato artigianale?

Il gelato è, per me, uno dei prodotti più complessi della gastronomia. Richiede precisione assoluta, dedizione, conoscenza della chimica e della fisica degli alimenti. Le percentuali sono millimetriche, sbagliare anche solo un grammo di un ingrediente può compromettere l’intera struttura del prodotto. In cucina, salvo contesti gourmet, si può improvvisare, aggiustare in corsa. In gelateria no. È un lavoro da laboratorio, da scienziati-artigiani. Eppure, proprio per la sua apparente semplicità, viene spesso sottovalutato.

Nel libro contrapponi il gelato “verace” a quello “finto artigianale”. Che cosa intendi esattamente?

Intendo un gelato autentico, costruito con rigore, attenzione, sensibilità. Non quello fatto aprendo buste pronte. Purtroppo, nel nostro settore, chi lavora con metodo e comunica in modo professionale viene spesso etichettato come “industriale”, mentre chi mantiene un’estetica trasandata — magari con la lavagnetta scritta col gesso sopra le vaschette — viene subito associato all’idea romantica di vero artigiano, anche se usa aromi e coloranti.

Io credo che fare marketing in modo corretto, spiegare bene ciò che si fa, non sia affatto una colpa. Anzi, è un dovere verso il consumatore.

Durante la presentazione del tuo libro hai lanciato anche il “Manifesto del Gelato Verace”. Quali sono i suoi principi fondamentali? E come può aiutare i veri artigiani a distinguersi nel mercato?

Il manifesto nasce da un’esigenza concreta, quella di tracciare una linea netta tra chi fa un gelato autentico, legato al territorio e agli ingredienti veri, e chi invece si limita ad assemblare basi pronte. Dopo averlo presentato, però, qualcuno dal pubblico mi ha criticato: “Ma chi te lo fa fare? Tanto tu la fila ce l’hai sempre. Basta saper comunicare bene.”

La mia risposta è stata chiara. Se prendi tutti i gelatieri premiati con i Tre Coni del Gambero Rosso — la stragrande maggioranza di loro, a livello economico, è sull’orlo del fallimento. Restano aperti, solo perché lavorano 18 ore al giorno, senza mai pagarsi uno stipendio, spesso coinvolgendo anche i familiari che si sacrificano allo stesso modo. Altro che comfort zone.

Quindi comunicare bene non basta…

Assolutamente no. Spesso si dice che il gusto e il passaparola siano sufficienti, ma è un’illusione. Basta che ti apra accanto un supermercato, con una gelateria interna e nel giro di tre giorni rischi di chiudere, anche se fai un prodotto migliore. Il problema è che non abbiamo strumenti per raccontare la differenza tra un gelato fatto con cura — che per me è come uno champagne — e quello di chi usa semilavorati, che è un onesto vino frizzante. Due prodotti di consumo, ma con storie, difficoltà logistiche e costi completamente diversi.

Io sono in Italia — insieme a pochissimi altri — uno che riesce a coniugare un prodotto di eccellenza con la sostenibilità economica dell’azienda. Ma non è normale che sia così raro. Si parla tanto di sostenibilità ambientale, ma la prima sostenibilità è quella aziendale. Un’impresa deve poter stare in piedi senza che il titolare ci lasci la salute lavorando senza sosta, per portare a casa mezzo stipendio solo nelle stagioni buone.

Eppure, tu potresti fermarti, il tuo sistema funziona. Perché insistere?

Potrei davvero starmene tranquillo, ho clienti che capiscono il valore del mio gelato, anche se costa più degli altri. Ma il punto è che questa visione non riescono a realizzarla in tanti. Ho amici stimatissimi, anche loro premiati con Tre Coni, che però sono in difficoltà. Quando ci confrontiamo sui numeri, scopriamo che usano la stessa quantità di materia prima, fanno le cose bene, ma sono costretti a vendere allo stesso prezzo — o persino a meno — rispetto a chi lavora con polverine e aromi. È evidente che così non può funzionare.

E allora vedi, non è più solo una battaglia imprenditoriale. È un problema culturale e sociale. Bisogna salvare chi ancora spreme i limoni, chi usa latte fresco, chi lavora con la frutta vera.

Secondo te, perché manca ancora una regolamentazione chiara del settore?

Il motivo è semplice, ovvero gli interessi in gioco. Il mercato italiano conta circa 20.000 gelaterie e vale almeno 2 miliardi, che diventano 4 con l’indotto. Se escludiamo Venchi e pochi altri che lavorano in franchising, la maggior parte delle gelaterie è a conduzione familiare.

La mia azienda, ad esempio, è tra le più grandi in Italia con svariati milioni di fatturato previsti nel 2025. Se io mi presento in Parlamento, anche accompagnato da 50 colleghi artigiani, chiedendo una legge che tuteli il gelato vero, in proporzione rappresento un peso economico limitatissimo. Se invece si muove una singola azienda industriale, che da sola vale mezzo miliardo, secondo te il legislatore chi ascolta? È una questione di potere, di numeri e di dipendenti, che sono anche elettori.

E allora io dico, tenetevi la definizione di gelato “artigianale”, ormai è vostra. Tanto nessun politico andrà mai contro l’industria. Però almeno lasciateci usare un’altra parola.

Ed è qui che nasce il concetto di gelato “verace”. Cosa rappresenta?

Il gelato verace non è industriale, non è artigianale, è qualcosa di diverso. È un prodotto che nasce da una scelta precisa, niente aromi, niente coloranti, solo ingredienti freschi, latte fresco, frutta vera. E nasce da un processo personale. Ogni gelatiere verace è libero di creare le proprie ricette, con la percentuale di nocciola o di grassi che ritiene più adatta al proprio stile.

Hai parlato anche di un “marchio collettivo”. Qual è l’obiettivo?

Stiamo lavorando in due fasi. La prima è la creazione di un movimento, raccogliendo il consenso di altri gelatieri che condividono questa filosofia. Insieme, abbiamo definito un codice etico e di autoregolamentazione. L’obiettivo è allargare la rete, costruire una comunità.

La seconda fase sarà ottenere un riconoscimento formale, un marchio collettivo, con un ente certificatore esterno che possa verificare l’effettiva aderenza ai principi del gelato verace. Questo permetterebbe anche di sviluppare una formazione specifica per i gelatieri, perché il gelato verace non si fa seguendo la ricetta del tecnico che ti dice: “metti tot grammi di polverina”. È frutto di sensibilità, di esperienza, di vera personalizzazione.

Insomma, anche tra i migliori gelatieri, i risultati sono diversissimi.

Esatto. È questo il bello. Se assaggi i gelati dei migliori d’Italia, scopri che sono completamente diversi tra loro. Io ho colleghi che stimo tantissimo, che fanno un gelato pulito, fresco, leggero, con pochi grassi. A me, invece, piace un gelato più ricco, con più panna, una texture più cremosa e calda al palato. E magari metto il 13,5% di nocciola invece che l’8%.

Sono differenze enormi, ma è proprio questo il senso dell’artigianato che doveva essere — e che non è stato. Da qui la necessità di nuove regole. Perché solo così il gelato verace potrà essere riconosciuto, tutelato e apprezzato per ciò che è, un prodotto autentico, personale e profondamente umano.

Prima dicevi che solo il 10% delle attività virtuose riesce anche a essere economicamente sostenibile. Secondo te, quali sono gli ostacoli principali all’ottenimento della sostenibilità economica per queste imprese? È perché i consumatori hanno perso il senso del gusto del buono reale e vogliono spendere poco?

Non possiamo scaricare tutta la colpa sui consumatori. È sbagliato pensare che debbano sapere cosa c’è dietro ogni dinamica di mercato. Il problema, semmai, è anche nostro, perché come categoria di gelatieri, spesso comunichiamo male. Non spieghiamo con chiarezza cosa c’è dietro un gelato autentico. E poi ci sono anche quelli che, pur sapendo come stanno le cose, preferiscono non dirle. Per comodità, per convenienza. Così tutto resta nebuloso, nel dubbio.

Con il mio libro ho voluto rompere questa catena. Racconto le cose come stanno, in modo schietto, anche se a tratti può sembrare aggressivo. Se tu mi dai panna vegetale e me la dichiari semplicemente “panna”, mentre io ti avevo chiesto panna fresca, quella si chiama frode in commercio. Punto.

Durante la presentazione del tuo libro a Catania, hai fatto una degustazione comparativa per il pubblico. Possiamo dire che è stato un esercizio di educazione alimentare?

Assolutamente sì. Volevo sfatare dei falsi miti. Uno su tutti che la “vera” panna sia quella montata a frusta. Ho fatto assaggiare due prodotti: una panna vegetale montata in planetaria — come spesso viene servita — e una panna fresca animale, senza additivi, montata con il montapanna. Il paradosso è che oggi si pensa che il montapanna sia sinonimo di prodotto industriale, mentre invece è spesso indispensabile per lavorare una panna fresca vera che è molto meno stabile. La crema vegetale, al contrario, non si smonta mai, neanche col caldo e questo dovrebbe far riflettere.

Stesso discorso vale per il pistacchio. Siamo passati da un’estetica fluorescente a un’estremizzazione opposta. Oggi c’è chi sostiene che se non è marrone non è vero pistacchio. Ma non è così. Se usi un Pistacchio di Bronte DOP — che costa tre volte gli altri — e lo tosti leggermente, ne esce un verde delicato, non un marrone. Dopo aver speso cifre importanti in attrezzature per tostarli e raffinarli come dico io, da vero artigiano gelatiere, sentirmi dire che “il pistacchio è marrone” è assurdo. Fa capire quanto ancora ci sia da educare.

Quindi il problema non è solo il prezzo alto, ma una questione più profonda di percezione e di comunicazione del valore?

Si, è un problema strutturale. Il consumatore medio spesso non ha gli strumenti per distinguere un vino bianco frizzante qualsiasi da uno champagne. Ma per legge sono la stessa cosa. Nel nostro caso, è uguale, se io uso aromi e coloranti, il gelato mi costa 1 euro al chilo. Se invece uso pistacchi veri, li tosto, li macino, investo in personale e attrezzature, il gelato può costarmi anche 15 euro al chilo. Ma poi sul mercato devo venderlo a 18 euro, come quello di chi lo realizza con aromi artificiali, con la differenza che loro guadagnano 17 euro, io ne guadagno 3 — e da lì devo ancora pagarci le tasse.

La verità è che mancando una distinzione chiara tra i prodotti, chi lavora bene è costretto ad allinearsi ai prezzi di chi lavora male. Il paradosso? Se vendi di più, perdi di più. Perché il tuo modello di business si regge sulla perdita, non sulla marginalità.

Hai definito il tuo libro come una “cassetta degli attrezzi” per i consumatori. In che modo può aiutarli a riconoscere un gelato autentico?

Il primo capitolo entra subito nel tecnico, spiego la differenza tra ice cream industriale e gelato fatto al mantecatore, che sia artigianale o verace. Perché uno lo tiri fuori dal freezer e resta morbido, e l’altro è duro? Dipende da aria, temperature, macchinari. Già da lì il lettore capisce che c’è un mondo dietro.

Poi analizzo la differenza tra il gelato artigianale vero e quello “finto”. Quest’ultimo è prodotto da un esercito silenzioso. Sono quelle gelaterie che si presentano come artigianali, ma che di artigianale non hanno niente. Traggono in inganno i consumatori e mettono in difficoltà le attività virtuose, che sono poi quelle insostenibili economicamente.

Nel mondo della ristorazione, ci sono delle categorie chiare. Il fast food non è un ristorante stellato. Ma nel gelato questa distinzione manca del tutto.

Nel mondo della ristorazione è così. Il consumatore è abituato a distinguere tra una trattoria, un’osteria, un ristorante di livello e uno stellato. Non si aspetta di pagare 6 euro per un piatto servito in un tre stelle Michelin. Ma qualcuno gliel’ha spiegato. Nella gelateria, invece, questa narrazione non esiste. Non ci sono marchi collettivi, non ci sono regole, non c’è una categorizzazione.

La differenza tra un gelatiere che spreme i limoni a mano e uno che usa l’aroma limone è invisibile. Le guide? Ci sono, ma spesso non hanno parametri chiari. Non sai cosa giudicano: il gelato? La gelateria? Il gelatiere? E in base a cosa? Alla simpatia, al marketing?

E quindi anche i premi e le recensioni rischiano di essere distorte?

Certo. Se tu premi una gelateria con i vetri rotti e le ragnatele nel banco, e non chi ha speso centinaia di migliaia di euro per offrire un ambiente curato e accogliente, stai mandando un messaggio sbagliato. È come andare in un tre stelle Michelin e trovare la mattonella spaccata o la cucina sudicia. Non succede. Perché lì c’è una cultura della qualità che passa anche dagli spazi.

Il gelato, invece, ancora oggi viene giudicato in modo soggettivo. Non ci sono linee guida per capire se un gelato che si scioglie troppo o troppo poco è davvero ben fatto. È tutto lasciato al gusto personale. Con il mio libro ho voluto creare proprio questo, uno strumento che aiuti le persone a riconoscere un gelato verace. Perché mai, prima d’ora, qualcuno aveva fornito delle vere linee guida su come distinguere un gelato di qualità da uno fatto in modo approssimativo.

Dopo l’uscita del libro, quali sono i prossimi passi per trasformare la visione del consumatore, ma anche quella dei tuoi colleghi gelatieri?

Il mio obiettivo principale è tutelare e valorizzare la figura del gelatiere verace. Sto lavorando intensamente alla creazione di un manifesto e, successivamente, di un consorzio. Se riusciremo a coinvolgere un buon numero di gelatieri in Italia che condividano e raccontino questa filosofia, potremo generare una massa critica in grado di stimolare la curiosità e l’attenzione, indipendentemente dall’eventuale rilascio di un marchio collettivo.

Al tuo incontro sono intervenuti anche il critico gastronomico Alfonso Isinelli e l’esperto di marketing Frank Merenda. Tu avevi parlato della necessità di creare una categoria di critici gastronomici dedicata al gelato. Puoi approfondire?

Certamente. Paragonando questa realtà al mondo del vino, spesso capita che chi non ha le conoscenze adeguate confonda un prodotto di qualità con uno inferiore. Allo stesso modo, per il gelato serve una figura di critico con competenze specifiche e mirate.

Oggi, a differenza della ristorazione dove le guide come Michelin stabiliscono criteri chiari e riconosciuti (servizio, impiattamento, gestione), nel gelato manca un sistema di valutazione uniforme e trasparente. Si vedono gelaterie definite “top” che però deludono nella degustazione, senza che sia chiaro su quali parametri siano state giudicate. Questa mancanza evidenzia l’urgenza di formare non solo i gelatieri, ma anche i critici che devono valutare il gelato con criteri condivisi e autorevoli.

Spesso il gelato è percepito come un semplice dessert, non credi che invece potrebbe essere considerato un pasto completo?

È una questione di percezione. Il gelato, se prodotto con ingredienti di qualità e metodi corretti, è un alimento sano che può fornire energia e benessere, proprio come un piatto di pasta o una pizza. Non credo sia necessario insistere troppo sull’idea di equipararlo a un pasto completo — io stesso lo considero un dessert — ma certamente deve essere riconosciuto e rispettato come tale, con la giusta importanza.

Hai fatto un paragone con il panettone artigianale, che ha ottenuto riconoscimento e dignità nonostante il prezzo elevato. Come si può applicare questo modello al gelato?

Il panettone artigianale ha dimostrato che si può far comprendere la differenza tra un prodotto di qualità e uno industriale, giustificando un prezzo superiore grazie al lavoro, alle materie prime e alla tecnica impiegata. Nel gelato manca ancora questo passaggio. Deve acquisire dignità come prodotto artigianale di qualità, riconosciuto e apprezzato anche nel prezzo.

Spesso si critica il costo del gelato artigianale, mentre pochi si scandalizzano per altri dolci o prodotti. Come la vedi?

È curioso notare che un cono artigianale pagato 3,50 euro o 20 euro al chilo susciti più scandalo rispetto a un gelato industriale venduto a 90 euro al chilo, o a un dolce da ristorante che pesa 50 gr. e paghi 8 euro. Non esiste nessun dolce con un prezzo così basso quanto il gelato artigianale, eppure i media ogni anno ne sottolineano gli aumenti di prezzo, come se fosse un problema centrale per gli italiani.

Quali consigli daresti a un giovane che vuole aprire una gelateria verace e costruire un progetto solido e coerente con questi valori?

Il consiglio principale è di non sottovalutare la preparazione imprenditoriale. Fare un buon gelato è importante, ma saper gestire l’attività, venderlo e mantenerla nel tempo è la vera sfida. Raccomando di approfondire competenze manageriali, di marketing e finanziarie, oltre a quelle tecniche. Oggi esistono molti corsi validi per acquisire queste conoscenze, io stesso ne ho frequentati alcuni con esperti come Frank Merenda. Un minimo di formazione imprenditoriale è fondamentale per gestire correttamente un’azienda e valorizzare davvero il proprio lavoro.

Con il suo libro e il progetto che lo accompagna, Peppe Flamingo apre un dibattito necessario, che parte dal cono per arrivare a questioni ben più ampie come il valore dell’artigianato, la qualità percepita, il ruolo della formazione e il diritto, per chi produce con coscienza, a un riconoscimento equo.

In un tempo in cui è facile confondere l’apparenza con la sostanza, l’autore invita consumatori e professionisti a fermarsi, a guardare dentro questa produzione e a chiedersi cosa c’è davvero dietro la parola “artigianale”. Lo fa con passione, ma anche con metodo, creando un manifesto, lavorando a un consorzio, costruendo relazioni e portando avanti un’idea semplice quanto rivoluzionaria — il gelato merita rispetto. Come prodotto, come lavoro, come cultura.

Crediti foto Don Peppinu

Don Peppinu Link

Articoli correlati Link